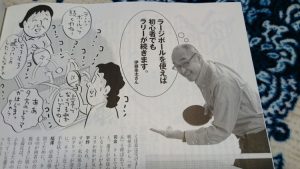

張本選手の掛け声「チョレイ」に関する議論に終止符を打つつもりで、スポーツヴィクトリーに記事を書きました。

今大会の張本選手の掛け声はあまり「チョレイ」に聞こえませんが(笑)。

https://victorysportsnews.com/articles/6740

張本選手の掛け声「チョレイ」に関する議論に終止符を打つつもりで、スポーツヴィクトリーに記事を書きました。

今大会の張本選手の掛け声はあまり「チョレイ」に聞こえませんが(笑)。

https://victorysportsnews.com/articles/6740

先月のアメリカ旅行のとき、帰り道にニューヨークに寄ってきた。

次男がタイムズスクウェアを見たいというので、仕方なく寄ることにしたのだったが、ニューヨークのホテルについてから、ニューヨークには卓球バー『スピン・ニューヨーク』があることに気がつき、急遽、行ってみた。

入り口を入ると写真のように地下に降りる階段があるのだが、それが地下鉄の入り口風になっている。

よく見ると、地下鉄のマークがSP1Nとなっていて、トレードマークの「SPiN」と読めるようになっている。

よく見ると、地下鉄のマークがSP1Nとなっていて、トレードマークの「SPiN」と読めるようになっている。

受付には「卓球王国を知っている」という調子のよい兄ちゃんがいた。帽子を前後逆に被っているところが調子がよい印だ。

こちらが店内。なんかかっこいい。

これは音楽を調整しているらしいDJ。

カウンターで酒を飲む客もいる。30分で1台29ドル(約3000円)なのに卓球しなくていいのか。

ということで、この訪問の顛末を今月発売の卓球王国に書いた。

編集部がつけた記事のタイトルは

伊藤条太の世界で逆モーション「条太、ニューヨークへ行く。」

だそうだ。うぃーす・・・まあいいだろう。

今月は、張本智和選手のご両親の取材と通常の連載と合わせて3本書いたので、ご覧ください。

『卓球王国』のアンケート葉書に私のことが書いてあると、編集部から毎月コピーが送られてくる。

その中に唯一、何年にもわたってほぼ毎月「前略 伊藤条太様」で始まる文章を書いてくる人がいる。花巻の伊藤秀己さんという方だ。

しかも私の連載と関係なく、ご自分の近況を小話風に書いてくるのだ。今日届いたコピーがあまりにも面白いので、ご本人の許可を得て全文を紹介する。

「前略 伊藤条太様 妥当であるという言い方はかたくるしいので、そだねーとしてはどうかという提案をしたところ上司から文書にするとそうだねぐの略、違うというニュアンスになるので却下とされました。それではチョレイではいかがですかと再提案したところ全く意味がわからないとのこと。そのやりとりの影響かはわかりませんが、異動が決まりました。草々 P.S.似て非なる話を書こうと思ったのですが、全く違いました。」

「そうだねぐ」というのは、東北弁で「そうじゃなく」の意味だ。「だ」が「じゃ」と同じ用法になるのだ。したがって「そだねー」はアクセントによっては「そうじゃねえ」と正反対の意味に言えてしまうのだ。

この調子で、時には落ちがあるのかないのかわからない奇妙な奇妙な文章を毎月書いてくれる方なのだ。

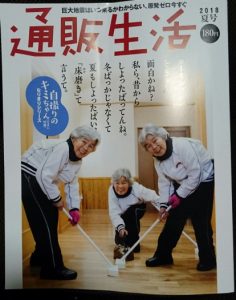

2月に座談会をした雑誌『通販生活』が発行の運びとなり、送られてきた。

卓球が盛り上がりを見せている昨今、卓球に詳しい各分野の3人、つまり平野早矢香さん、福澤朗さん、私で裏話を語るという「なるほど」という企画であった。

座談会の内容は雑誌をご覧いただくとして、面白かったのは、福澤さんの卓球狂いの程度だ。

座談会の内容は雑誌をご覧いただくとして、面白かったのは、福澤さんの卓球狂いの程度だ。

座談会は、新宿にある雑誌販売元であるカタログハウス本社で行われたのだが、なんと福澤さん、そこまで上下とも卓球のジャージ姿で現れたのだ。

卓球をテーマにした座談会だからではない。福澤さんはカタログハウスに着いたとたんに控室に行き、スーツに着替えたのだ。

逆だろう普通。

しかもスーツの襟のところをよく見ると、ちゃんとバタフライのピンがついていた。

この人は本当に卓球が好きなのだ。私も卓球は好きだが、福澤さんほど好きだろうかと言われると自信がない。もっとも福澤さんは対談のとき私のことを「同じ年だとわかったから言いますが、この人は変態です」と言っていた。

誌面ではカットされていたが(笑)。

まあそんあもんだ。

昨日は、フリーライターの特権を活かし、平日の昼にもかかわらず、花見に行ってきた。

夜の宴会のために午前中から場所取りをしている学生たちがいる中で、ひときわ大きなブルーシートを敷いて場所を確保しているところが目についた。

弁当がきちんと並べられ、上座と思われるところには、うやうやしく座布団なんか敷いてある。

これは・・・サラリーマンだ。それも、飛びきり硬い感じのサラリーマンだ。私が働いていた職場でも、夜の宴会のために若手社員が前夜から徹夜で場所取りをするということがあったが、この整然とした弁当の並べ方と上座の迫力はどうだ。

並々ならぬ硬さである。

しばらくしてから見ると、案の定、ブルーシートは紺のスーツ姿で正座をする男女で埋め尽くされた。

それで、次々と交代で上座の人物に酒を注ぎに行ったりなんかしている。それをいちいち横からカメラで撮影している者もいる。

談笑する者はひとりもおらず、まるでお通夜のような粛々としたお花見であった。

学生の読者にはわからないかもしれないが、会社員にとって、お花見は仕事なのだ。弁当がまずかったりしようものなら「事前に試食して選べ!」と罵倒されるのだ。そこで「まずいのも話のネタになって面白いでしょ」などと開き直るなどもっての他、出世レースからの脱落は約束されたようなものだ。

そんな光景を見ながら私は「トルネード」とかいう、ジャガイモをらせん状にして揚げたものを背中を丸めて座りながら食べたのだった。カレー味だった。ああ旨い。

このブログの読者の方から、貴重な写真をいただいた。

ニッカ創業者である竹鶴政孝のラケットの写真だ。北海道余市のニッカ工場に展示されているという。

調べてみると、この工場が作られたのは昭和9年であり、日本にラバーが入ってきた昭和13年より前だ。だからラケットにラバーが貼られていないことと矛盾しない。仕事の合間に従業員たちと卓球を楽しんだのに違いない。

「それがどうした?」と言われると辛いところだが・・・。

次男が「金に糸目をつけない」という表現の由来は何かという問題を出してきた。何やら発見したと思っている様子で得意気だ。

「よく知らないが、縫い糸か何かが元だろう」と答えると、次男の解釈では、糸のように目を細めた状態が「糸目」であり、すなわち、お金を使うときに渋い表情をすることなく使うから「糸目をつけない」と言うのに違いないという。

目を細めた状態を糸目と言うなど初耳だが、次男によれば、ネットなどでは頻繁に使われているという。そんな新しい若者用語が昔からある言い回しの由来であるはずはないが、その解釈はなかなか気が利いていて面白かった。

私も「糸目」をつけずにクリクリと目を見開いたままの状態でお金を使えるようになりたいものだ。

それにしても次男のこの常識ぐあいで、今週から始めた会社員生活は務まるのだろうか。営業らしいが・・・。

少し前になるが、『開運!なんでも鑑定団』という番組のディレクターをされている馬渕さんという方と食事をした。

仙台ではこの番組は、再放送を含めて土日に3本も放送される。そのうち2本はたて続けに放送されるという豪華さだ。家にいるときには必ず見ているので、多い時には週に3本見るというヘビーカスタマーだ。

会社勤めをしていたときは、東京に出張するときにいつも夕食をとっていた飲み屋で火曜の夜に必ずこの番組をつけていて、常連客全員がその鑑定額に「ほーっ」などと溜飲を下げたりしていたので、それも合わせると週に4本も見ていたことになる。

鑑定額が出るまでの裏話がとても面白く引き込まれるが、馬渕さんはそのシナリオも書いているという。素晴らしい。

ところがこの馬渕さん、大変な卓球狂い(しかもペン粒)で、私のTSPトピックス時代のマンガ『おちつけ!タマキチくん』まで知っているという強者だったのだ。

今回、お誘いをいただき『中目卓球ラウンジ』で食事をご一緒した次第だ。

世間一般としては卓球コラムニストとは比べ物にならないステイタスの方だが、なにしろ馬渕さんは私の大ファンで、そういう雰囲気で接してくれるので「そういうことなら」と俄然大きな態度でお話をさせていただいた。

面白かったのは彼がペン粒になった経緯で、なかなか悲哀を帯びた話であった。

そのあたりのことはそのうち本誌で書こうと思う。

ちなみに、鑑定団の司会が同じく卓球狂いの福澤さんなのはまったくの偶然だそうだ。

ピータースの形見に古いラケットをもらったためもあるが、なんとなく古いラケットを集めたくなり、ヤフオクで落札してしまった。ラバーが登場する前のラケットだから昭和13年(1938年)以前のものだ。

まずは「山田一男」と書いてある穴あきラケットだ。

穴はやはり空気抵抗を減らすためなのだろう。振ってみると、確かに軽い。今のルールでは使えないが、効果はありそうだ。

しかしこのラケット、やけに小さい。穴に紐が通っていることも気になる。本当に卓球に使っていたのだろうかと思うが、一応、ボールを打ったような窪みがついている。

しかしこのラケット、やけに小さい。穴に紐が通っていることも気になる。本当に卓球に使っていたのだろうかと思うが、一応、ボールを打ったような窪みがついている。

次に買ったのが、4本セットだ。

1本はブレードにひびが入っていて、側面に釘の頭が見えているので、斜めに打ち込んで割れないようにしているのだろう。

いい具合に黒光りしていて惚れ惚れする。木のラケットはいいなあ。

さあて、こんなことを始めたらきりがないし、せいぜいブログのネタにしかならないわけだが、誰も買わないでそのうち捨てられては大変なので、私が買った次第だ。

そのうち形から年代やメーカーを突き止めたいと思う。

ピータースは本当に愛すべき卓球ジジイだった。

小さな町で歯医者をやっていて、十分にお金があり、家自体にはさほどお金をかけないかわりに家中を好きなもので埋め尽くしていた。ハンドソウの川又さんの工作室を見たとき、最初に思い出したのはピータースの部屋だった。

好きなものは、私が知るだけでも、卓球、鉄道模型、武器(銃とナイフ)だ。

以下は、最後に会った2010年7月の写真だ。

天井近くの壁に貼ってある模様みたいなのは、ラバーのパッケージだ。どれだけ好きなのだろう。

これだけ大量に持っているくせに、使った後のラバーをきちんとファイルしてあるところが可愛い。

こんな模型が壁一面を上から下まで埋め尽くしているのだからたまらない。

こんな模型が壁一面を上から下まで埋め尽くしているのだからたまらない。

これが卓球台の周り3辺を取り囲んでいる模型の線路だ。

模型作りの工作机

いきなり飛び出す武器たち。言うまでもなく本物だ。

銃だらけの部屋もあったが、あまりの恐怖で写真は撮らなかった。

書斎だかなんだかわからないが大量の本、ビデオ、オーディオ機器。2001年に行ったとき、案内された部屋だけで目についたビデオデッキを数えたら17台あった。

深夜まで練習して教えている生徒たちと卓球談義をするピータース。

会っているときは腹いっぱいだったし、面倒な人なのでそう会いたいとも思わなかったが、いなくなるのは寂しい。いつまでもいてほしかった。