NHKのBSで放送された『奇跡のレッスン』という番組を友人から見せてもらった。

この番組は、さまざまなスポーツを取り上げて、外国から優れた指導者を招いて子供たちを一週間だけコーチをしてもらい、その変化を感動的に取り上げるシリーズだという。

このシリーズを前から見ている知人によると、どのスポーツの回でも共通なのは、日本の指導は型にはめる指導だから選手に考える力がなくてダメで、それに外国人の指導者が来て柔軟で楽しく自分で考える練習を吹き込み、とたんに子供たちが生き生きとしてくるという、まさに「型にはまった」構成になっているという。

実際その通りの番組だった。最もマリオの場合は、この番組があろうがなかろうがずっと前から同じようなことを言っているので、まさにこの番組にうってつけの人材ではあった。同じ「外国の一流指導者」でも劉国梁など呼んだら『地獄のレッスン』https://www.youtube.com/watch?v=27gc6_wfd5U&t=172sになってしまう。

それにしても指導者の立場でこの番組を見て感じるのは、マリオの素晴らしさはもちろんだが、普段からコーチをしている人のメンツは丸つぶれだなあということだ。マリオが子供を「まるで別人になったな。新しい選手が来たみたいだ」と褒めるたびに、コーチの気持ちを思っていたたまれない気持ちになった。

しかし、今回の舞台となった「横須賀リトルクラブ」のコーチである中西昭彦さんという方は素直に感嘆している様子であり、かなりの人格者であることが伺えた。ボランティアでコーチをする人の中には自分が一番だと思い、他人の話など聞かない人が多いのだが、この方の態度は尊敬に値する。なかなかああはできない。

それはともかく、マリオの指導でもっとも感銘を受けたのは「試合に負けはない」という表現だ。

「勝ったら満足できる。負けたら学べる。だから試合では負けなんてないんだよ」

「失敗を恐れる必要はありません。失敗は人生の一部なのですから」

なんていい言葉なのだろう。指導者はこういうことが言えなくてはならない。私もさっそく中学生に言ってやろうかと思ったが、すでにこの番組を紹介済みだったことを思い出した。それはさすがに恥ずかしい。

気になったこともあった。番組ではマリオの言葉は声優が吹き替えていたのだが、その中でなぜか語尾上げをする部分が何か所か見られたのだ。

水谷がジュニアの頃にどんな選手だったかを聞かれたときに

「自分で限界を決めずに? どんな試合だってきっと勝てるって、そう考えることができる子だったよ」

と言ったのだ。話し方は人格そのものだ。「優れたコーチ」にそんな軽薄な話し方をさせなくてもよさそうなものだ。

間違った卓球の知識が満載なのはいつもの通りだ。こういう番組で間違いがなかったことはないので、もはや「お約束」の趣である。

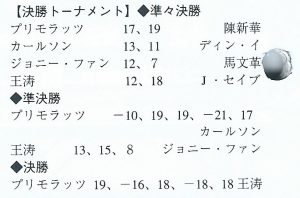

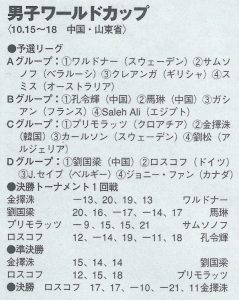

番組の中ほどでマリオの指導実績として3人の選手が画面に映し出され「最強の中国勢を抑え世界ランク1位を獲得した選手が3人も」というナレーションが入った。 確かにパーソンは世界ランク1位になっているが、プリモラッツとロスコフは世界ランク1位になったことはない。しかも彼らの全盛時代、最強だったのは中国ではなくスウェーデンであり、パーソンはその張本人だったのだ。

確かにパーソンは世界ランク1位になっているが、プリモラッツとロスコフは世界ランク1位になったことはない。しかも彼らの全盛時代、最強だったのは中国ではなくスウェーデンであり、パーソンはその張本人だったのだ。

また、画面に書いてある「世界王者」とは世界チャンピオンのことだと思われるが、パーソンは1991年にシングルスで世界チャンピオンになっているが、プリモラッツは一度もなっていない。ロスコフはダブルスで世界チャンピオンになっているが、それは1989年であり1998年ではない。それどころか1998年には世界選手権もオリンピックもなかったのだ。いったい何を誤解してこんなことを書いているのか見当もつかない。

そもそもだ、番組の冒頭で水谷が銅メダルを獲って床に倒れ込む例の場面が紹介され「その水谷を育てたコーチ」としてマリオが紹介されたのだが、実はその場面の対戦相手のサムソノフこそ、マリオの最高傑作と言ってよい教え子なのだ。教え子同士がオリンピックのメダル決定戦で対戦しているのだ。

なぜそれを言わない?

知らないからに決まっているがそう聞かずにはいられない(笑)。

他にも、高木和選手は高木と紹介されるし(可哀そうに)、「バックにツッツく」と言ったのは「突っつく」と字幕を入れられるし(どこ突っつくのよ)、長い下回転サービスを「ロングサービス」と解説されるし(卓球界では慣例で、前進回転の長いサービスだけをロングサービスと言う)、卓球を知っている人のチェックを受けているとは思われない番組であった。

誰かに聞けばいいのになあ。卓球人が見て違和感があったとしてもそれはどうでもよくて、一般人が見て見て面白ければいいのだろうなあ。 一点、卓球のボールの速さを「時速100キロを超す」としたのはよかった。実際には100キロを超すことはまずないが、一時期の「時速200キロ以上」というデタラメが乱発されていた時期を思えば良しとせねばなるまい。

一点、卓球のボールの速さを「時速100キロを超す」としたのはよかった。実際には100キロを超すことはまずないが、一時期の「時速200キロ以上」というデタラメが乱発されていた時期を思えば良しとせねばなるまい。

サムソノフが倒した相手の名前を見てほしい。

サムソノフが倒した相手の名前を見てほしい。

しかし

しかし