以前、卓球王国の連載でも取り上げた大友秀昭くんは、現在、熱心にハンドソウラケットの普及活動をしている。

ハンドソウの選手を集めてチームを作って試合に出たり、あろうことかハンドソウの選手だけが参加できる世界選手権を開催したりしている(もちろん参加者は「お仲間たち」だけだ)。

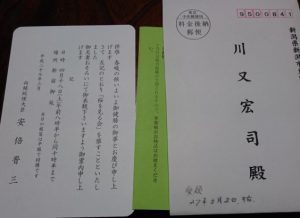

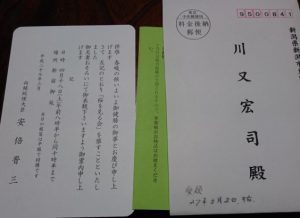

その大友くんから何週間か前に、ハンドソウの開発に関する古い論文が送られてきた。1973年のもので、著者は川又宏司(新潟大学)となっている。

そこで、以前から懇意にさせていただいている新潟大の牛山さん(日本卓球協会スポーツ医科学委員)に聞いてみたところ、なんと「前任者なのでよく知っていてご健在」とのこと。それは凄い! さっそく連絡先を教えてもらい、東日本大震災の7回忌となった昨日、仙台から5時間車を飛ばし、大友さんは金沢から4時間かけて電車でかけつけ(隣の県なのに筆舌につくしがたい便の悪さだ)、二人で新潟市のご自宅を訪ねてきた。

川又さんは、予想を越える凄いお方だった。

昭和9年生まれの御年83歳。

初めて卓球をしたのは、終戦当日の1945年8月15日、11歳のときだったという。正午の玉音放送で敗戦を知り、午後に学校に行くと、なんと体育館に卓球台が何台も出されみんなで楽しそうに卓球をしていた。それまで卓球台などもちろん見当たらなかったし、川又さんは「卓球」という言葉さえ知らなかった。やってみるとあまりにも楽しく「なんということだ」と驚愕した。

中学では卓球部を作り、ゴム長靴のゴムをラケットに貼って回転をかけた。奇しくも、京都の永井達四郎が裏ラバーを発明したのと同時期だ。1年上の長浜好人という選手とダブルスを組んでいたが、長浜は後に全日本選手権の男子ダブルスで優勝する(1954年)。それを聞いたとき「俺も卓球続けてればよかった」と思ったという。

というのも川又さんは、高校では卓球をやめて野球部を創立したからだ。新潟大学に入ると、指導の方にやりがいを感じるようになり、女子チームを北信越で優勝させるまでにした。

川又さんは当時からすでに、日本にスポーツを楽しむ文化を広めるような活動に興味があったのだ。

そんなこんなで、話は飛び、1970年初頭にハンドソウラケットを開発した。特許はとったものの、大学職員であったため副業に関する申請などが面倒で、結局、権利は行使せず、メーカーからは食事をご馳走になった程度で1円ももらっていない。それどころか、自ら開発したラケットを、そのメーカーから買っていたという。

今も週に3日程度、お仲間とラージボールを楽しんでいるが、なんと未だに理想のラケットを求めて日々ラケットの開発をしている。最近ではペンとシェークの握りを両立する「二脚式ラケット」を開発した。

驚いたのは、二階にある工作室で、その熱量は完全に常軌を逸するものだった。この部屋に他人を入れたのは初めてだという(入りたい人がいたかどうかはともかく)。ラケットの型抜きはおろか、合板の接着までご自分でされている。同行した大友くんなど、自分のマニア度の甘さを恥じていた。私もだ。あの程度の卓球本の蔵書を自慢していたことが恥ずかしい。こんなものを見せられたら全く相手にならない。凄すぎた。

さて、ここまでの情報から判断すると、この方は「まともな人ではないのではないか」と思うだろうが、実はとんでもなくまともなのだ。

さて、ここまでの情報から判断すると、この方は「まともな人ではないのではないか」と思うだろうが、実はとんでもなくまともなのだ。

なにしろ本業のスポーツ教育関係の功績で、天皇陛下から勲章をもらっているほどのお方なのだ。

まとももまとも、日本の体育教育の草分けともいえる凄いお方なのだ。

まとももまとも、日本の体育教育の草分けともいえる凄いお方なのだ。

大友さんが持参した、ハンドソウラケットが出てくるマンガ『少年ラケット』を見せると、川又さんは「ほうっ?」と驚きの声を上げて感激された。ご自分の子供ともいえるラケットがマンガにまでなっていることが信じられない様子だった。

大友さんは、ハンドソウラケットをデザインしたユニフォームまで作っており、これにも川又さんは喜ばれ、来ていただいて記念撮影となった。

ハンドソウのレジェンドにサインをもらって感激の大友さん。

詳しいことは、今春発売予定の別冊卓球王国『卓球グッズ2018』に書く予定なのでお楽しみに。本当に感銘深く素晴らしい取材だった。

18年前にピータースの家を訪れたときに見せてもらったラケットだ。

18年前にピータースの家を訪れたときに見せてもらったラケットだ。