もうしばらくビートルズを続けさせてもらいたい。今回は、マニア好みのアメリカ盤である。

ビートルズがその現役時代に発売したのは、13枚のアルバムと22枚のシングル、1つのEPセットだけである。彼らは、ファンに二度買いさせることを嫌ったのと、いくらでも曲が書けたということから、どんなに売れそうな曲でも、シングルとアルバムの曲がなるべく重複しないように発表していた。『ヘイ・ジュード』ほどの大ヒット曲をアルバムには入れなかったし、『イエスタディ』ほどの名曲はシングルカットされず単なるアルバムの一曲である。とんでもないグループなのだビートルズというのは。

ところが当時はアーティストよりもレコード会社の権力が強く、ビートルズでさえもイギリス以外の国では、自分たちの好きなようにはレコードを発売できなかったのである。どういうことかというと、各国のレコード会社が勝手に曲を組み合わせてアルバムを作って乱発していたのだ。結果的に、アナログ盤時代には50枚以上のアルバムと数え切れないほどのシングル盤が存在していたのである。特にひどいのはアメリカで、オリジナルアルバムの曲を減らして、2枚のアルバムから3枚のアルバムを作るという荒業をやっていたり、2年間で14枚ものシングルをメチャクチャに出して、結果、ヒットチャートの1位から5位までビートルズが独占したりした。日本でもなんと64,65年の2年間に27枚のシングルが発売された。すべてレコード会社の仕業なのだ。

80年代後半にCD化されるときになってこの状況が初めて整理され、CDになってからはイギリスオリジナル盤以外のものはなくなった。その結果、今ではアナログ盤時代のアメリカ盤が貴重なコレクターズアイテムになっている。

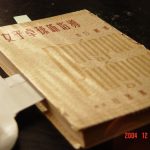

ここに紹介するのはそのアメリカ盤のひとつ『ヘイ・ジュード』。アメリカのレコード会社が大ヒットシングルをタイトルにつけて勝手に出したアルバムである。

さて、ビートルズごっこであるが、有名でもないし特徴もないジャケットなので、解説がないと一体何のつもりで写真を撮っているのか、もはや誰にも分かるまい。後向きで石膏像の役をやっているのは例によって弟である。誰に撮影してもらったかが思い出せないが、友人の数は限られているので、母か祖母あたりに頼んだ可能性が高い。それでブレているのだと思う。悔しい。