11月21日に、ポール・マッカートニーのライブを見に東京ドームに行ってきた。中学生のころから慣れ親しんできたポール・マッカートニーをついに生で見る時がきた。

水道橋駅に降りると、道路のあちこちにポール・マッカートニーの文字が躍っていた。さすがポール、道端にまでバカでかい看板がある、と思っていたらトラックだった。クルーのトラックだろうか。こんなギリギリに会場入りするわけがないから宣伝カーだろうか。よくわからない。

かと思えば、これからポール・マッカートニーを見に行こうとしている私に「来月のエリック・クラプトンとディープ・パープルはいかがですかー」などと声をかけてくるバカ者がいる。なななな、なにがクラプトンだ!こっちは今からポールに会いに行くのだっ!ポールだっ!

東京ドームには初めて行ったのだが、ドームに近づくと、当日券を買う人たちの列が何重にもなっていてさっぱりドームにたどり着けなかった。おまけに、係員たちが「最後尾の方々は開演までに入れないかもしれませーん」などと脅しのような言い訳のようなことを言っていた。

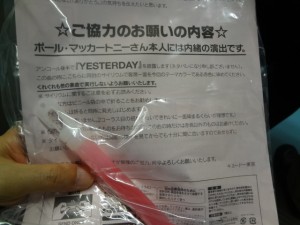

会場に入るときに、係員からポールヘのサプライズだということで折ると赤く光る棒を渡された。アンコールで歌われる「イエスタディ」のときに振って会場を赤く染めてほしいという。なるほど。コンサートではこうやってみんな棒を振らされているのか。今や私がその仲間入りするわけだ。何とも言えない違和感がムラムラと湧いてくる。ムラムラ感の理由を考えてみると、私にとってのビートルズは、そういう聞き方をするものではないからだ。

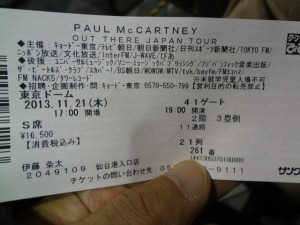

席はステージから遠い2階席だった。チケットが公開になってすぐに買ったのにこの席だ。どうやったら近くの席にできたのか聞きたい。

初めて見る東京ドームは意外に小さく感じた。こんな中で野球ができるのかと思うほどだが、やっているのだからできるのだろう。野球の芝生のところ全面にカーペットが敷いてある。気が遠くなるような作業だ。私は裏方の人たちの苦労に感謝しようという魂胆でこう思うのではない。単純に自分だったらこんなことやるの嫌だなあと半ば恐怖心で思うだけだ。

20分ほどじらされたあと、ついにポールがステージに登場した。遠すぎて肉眼ではほぼ見えないので、ステージの両脇に表示されたモニターを見た。一曲目は「エイト・デイズ・ア・ウイーク」だ。やはり鳥肌が立つ。曲は忘れたが、次々とビートルズの初期の曲をやる。やっぱり良い。「夢の人」までやる。「アナザー・デイ」までやる。「ラヴリー・リタ」までやる。「エリナー・リグビー」までやる。くそーっ(涙)。

良いがしかし、CDやDVDでの感動と大きくは違わない。ボールが肉眼で見えないことと、会場の盛り上がりがそれほどでもないことで、コンサートならではの部分が少なかったからだろう。私の見える範囲では立って踊っている人が一人いただけで、あとはおとなしく座って聞いていた。

ポールの声はとても70歳とは思えない伸びだった。20年ほど前の日本公演のCDとまったく何も変わっていない感じがした。「オール・マイ・ラヴィング」のときに、ちょっとキーが低いように感じたので、私も歌ってみたがまったくでないほどの高音だった。いくら70とはいえ、プロとでは勝負にならなかった。「温泉卓球しかしたことのない素人が70歳の木村興治に卓球を挑んだようなものだな」というフレーズを思いついて満足した。

亡きジョン・レノンに捧げた「ヒア・トゥデイ」ではやはり激しく感動して全身に鳥肌が立った。その鳥肌があまりにも強烈で、いつまでも胸のところがジンジンすると思ったら携帯電話が震えていた。卓球王国編集長の今野さんからだ。昨夜「明日はポールのライブに行きます」と言っておいたのにもう忘れている。着信ボタンを押して無言で携帯電話をボールの方に向けてやった。満足してくれたことと思う。

私の隣には明らかに20代前半の青年が座っていて、ほぼ全曲に合わせて首を振っていた。こんな未来ある青年がポールなんかに熱中していていいのかと少し心配になった。

それにしても、アンコールからの選曲がたまらなかった。「デイ・トリッパー」「ハイ・ハイ・ハイ」「ゲット・バック」ときた。そしてこれが終わって帰ろうとするポールとそれを引き止めて説得するメンバーのジェスチャーの末に始まったのが、「イエスタデイ」「ヘルター・スケルター」「ゴールデンスランバー〜キャリー・ザット・ウエイト〜ジ・エンド メドレー」だ。

「イエスタデイ」では渡された棒をバキッと折って赤く光らせて私も嫌な集団の一員と化した。こんなの嫌だよなポール、嫌だと言ってくれ。くそーっ(泣)。

などということや、どこかに話のネタはないかとか、いろいろなことを考えすぎて楽しめなかった感があるのでぜひもう一回見たいが、それは無理なのだろうな。こんなことなら会社を辞めて毎日東京公演に行くのだった。くそっ。