職場の日本人たちのゴルフ大会のため、担当の人がトロフィーを用意している。トロフィーの専門店がドーサンにもあり、そのカタログを見ていたので、卓球のトロフィーが載っているかどうか見てみた。あまりにもかっこいいのがあった場合、もちろん買う。「トロフィーをもらうのではなくて買うのか」と言われそうだが、それが趣味というものだ。

それで見たのだが、ページをめくれどもめくれどもアメリカンフットボールと野球ばかりで、卓球のたの字も出てこない。「卓球のトロフィーは売っていないのか」とあきらめかけたころに、たったひとつトロフィーを見つけた。なんともひどいフォームだ。ラケットの形もウチワみたいでおかしいし握り方もおかしい。こんなボーリングの球を投げるような格好からいったいどこにどんなボールを打とうというのか。試合で勝った報酬がこれとは情けなくて泣きたくなる。

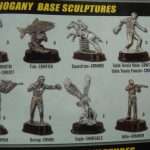

しかも同じページに載っているスポーツは、ダーツ、釣り、馬術、卒業(!)などという目も当てられないマイナーな競技ばかりだ。だいたいEagleってなによ。鷹匠がアメリカにもあるとでもいうのか?

このカタログにはトロフィーの他にメダルも載っていた。卓球のメダルならこれは欲しい!それでドキドキしながら探したが、チアリーディング、ポーカー、料理まであるのに、卓球のメダルはなかった。

悔しくて屁も出ねえ。

(このセリフ、意味がわからないんだが、小学校のころ隣の家の兄ちゃんがよく使っていてお気に入りなのだ)。