友人から、中国の弧線理論の映像を入手した。

弧線理論については前から聞いてはいたが、見るのは初めてだ。インパクトの時間は1/1000秒なのだから、ラケットのスイングのわずかな弧になど意味があるわけはないのだが、一応、どんなことを言っているのか確認してみた。

それで分かったことは、弧線理論は前提が破綻しており、理論にも何にもなっていないということだ。

まず正面から見たフォアハンドだが、ラケットとボールの動きを1コマづつ重ね描きしてみると、解説用に描かれた図解線と全然違う。スイングの後半は似ているが、肝心のインパクト付近が全然違うのだから話にならない。そもそも人間が体の関節を使ってラケットをスイングすれば、ある角度から見れば必ず弧を描くに決まっているのだが、それにしても実際のスイングと解説が違うのではもはや理論以前であり、どうにもならない。

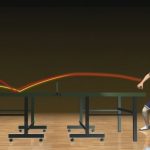

次に、横から見たフォアハンドの軌道だが、これも孔令輝のスイングと図解線がまったく違う。解説が上に凸の弧になっているのに対して、実際のインパクト付近の軌道はほぼ直線、全体的な印象はむしろ下に凸である。打球したボールの図解線に至っては、なぜだか自領コート上から出発していて意味不明である。この場面でナレーターは「この映像から分かるように、スイングで描く弧線がボールの弧線に大きく関係しているのが分かる」と言うのだが、仮に孔令輝のスイングとボールがこの図解線の通りだとしても、どこがどう関係しているのかまったくわからない。ただ「関係している」と言い放っているだけである。あえて関係を言えばどちらも上に凸の弧だというだけだ。しかし、そもそも重力下ではどんな打ち方をしてもボールは上に凸の弧を描くに決まっているのだから何の意味もない。

次に、バックハンドの映像が映り「フォアハンドと同様に弧線を描いているのが分かる」とナレーションが入るのだが、図解線は入らない。フォアハンドとは逆に、下に凸の弧であることが一目瞭然のため、さすがに図解線は入れようがなかったのだろう。

弧線理論は、それを紹介する映像からして、選手がその通りにやっていないのだからハナから破綻している理論である。また、仮に選手が理論通りにやっていたとしても物理的に何の意味もないデタラメである。こんなものが理論だというなら、8の字打法だろうがスカラベ打法だろうが何でもいいのではないか。

こんなデタラメを言っていても強いのだから、まさに中国卓球、恐るべしである。