荻村伊智朗がその著書『笑いを忘れた日』(卓球王国刊)で、卓球に必要な素質について語っている。

荻村は高校1年で卓球を始め、わずかその5年後に世界チャンピオンになった。その荻村は、卓球を始めて間もないころ、友人の勧めで早稲田大学卓球部の副キャプテンをやっているという人に素質の判定をしてもらった。

その結果は「君は素質がない。悪いことは言わないから卓球だけは止めなさい」というものだった。

もちろん荻村は卓球を止める気はなかったが、そのとき、よりどころにしたのが、アメリカプロ野球年鑑の「素質とは何か」についての記事だった。

そこには、ベーブルース、タイカップ、ゲーリックなど、野球史上に残る優れた選手になるために必要な三つの条件が、総力をあげた調査結果として報告されていた。

その三つとは

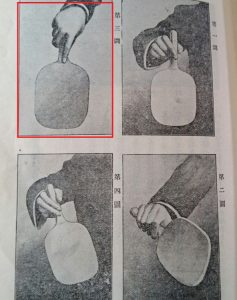

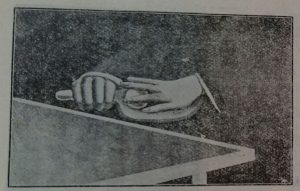

・ナイフやフォークを使って食事ができること

・ふつうに歩行ができること

・ふつうに会話ができること

だった。

ナイフやフォークを使えることは、一定の器用さ、巧緻性がある証拠であり、歩き回ることができることは、基礎的な体力を示している。そして相手の話を理解し、自分が考えることを言葉で伝えることができることは、一定以上の知能があることを保証している。

ここからは、『笑いを忘れた日』から引用する。

============================

「本当にそれだけでいいのか?」と思うだろう。本当にそれだけでいいのだ。生まれてから備えている資質というか、天から授かった才能と言えばそれだけの条件が備わっていればいいのだ。と、アメリカの学者たちは最終結論を出したものである。そして、後は適切な刺激が反復して与えられさえすれば、そして本人が継続的に誠実な努力を続けさえすれば、必ずゲーリック、タイカップ、ベーブルースなどと同じ水準に達するのだ、と言う。(中略)

スポーツ生活を仮に十年やるとすれば、十年後の体格は完全に自分が作り出したものである。人の細胞は十年たつとまったく一新する。(中略)

十年後のための計画を今からやる決心がついて、実行力のある人であれば、必ず私やあるいは、その他の世界チャンピオン級の選手たちと同じような水準に達することは誰にでもできるはずである。

必要なのは稀に見る素質ではない。

============================

このようなことを書いていた荻村が、後年、正反対のことも書いているのが皮肉ではあるが、どちらも感動的だ。

それにしても、荻村が引用したアメリカプロ野球年鑑の記事をどうにかして読む方法はないものだろうか。