日本卓球界で一時代を築いた名門・東京富士大卓球部(旧富士短大)が55年の幕を閉じる。

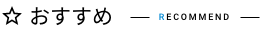

明日9月1日から始まる関東学生リーグが東京富士大にとって団体戦で戦う最後の試合となる。その卓球部で50年間監督を続けてきた西村卓二(75歳)は「ミスター東京富士大」、オールドファンにとっては「富士短のニシムラ」のほうがぴったりくるだろう。

「チームは生き物、おれは現場主義を貫く」と言いながら、最後のリーグ戦を前に、西村はいつもと同じように練習場に立っていた。多球練習が始まる。そのピッチの早さ、ボールの強さは75歳には到底思えないし、選手たちに与えるアドバイスの声の張りは年齢を感じさせない。

東京富士大(旧富士短大)は3人の全日本チャンピオン(小野智恵子・長洞久美子・神田絵美子)を生み、17人の世界選手権日本代表(世界ろう者大会の代表2名を含む)を送り出した女子卓球界の名門。そのチームを半世紀の長きにわたり率いた西村卓二。

2001年から全日本女子監督を務め、2004年世界選手権ドーハ大会では準決勝で日本は中国から2点奪い、王者を追い詰めた。「この時には0-2とリードされながら3番で藤沼亜衣が李菊を、4番で梅村礼が張怡寧を破り、ラストの福原愛につなげた。日本は本気で挑んだ。敗れたけれども、この中国との試合はオレの誇りだね」と語る西村は、2004年アテネ五輪でも女子監督として采配を振るった。

西村は富山商高時代に全日本ジュニアでベスト8に入り、経済的な理由でいったんは就職して社会人生活を2年間経験した。社会人時代に貯めたお金で中央大に入学し、卓球に打ち込んだ。同郷の二上貞夫・前理事長から声がかかり、卒業後に富士短大に入り、3年後に教員になった。社会人での2年間の経験も買われ、すぐに卓球部の監督に就いている。

「東京富士大=西村卓二」であり、50年間、同じチームで監督を続けた人は日本卓球界にはいない。また、監督としての振る舞いも独特だった。試合場では強面な佇(たたず)まいで、威圧感を放ち、笑顔を見るのはまれだ。「怖い指導者、西村卓二」のイメージが卓球界にはある。

多感な女子大生を預かるチームの男子の指導者には特有の難しさもあっただろう。その中で、監督としての威厳や雰囲気を自分で演出することもあったと本人は打ち明けた。

30数年間、西村を見てきた卓球部の齋藤直人部長はこう語る。「西村さんはブレない人です。ダメなものはダメ、良いものは良いと筋を通す人。選手に対しては厳しかったが、それ以上に愛情を注いできた」。

時代は変わった。選手たちも変わった。しかし、変わらないものが今でもある

東京富士大は単に強い選手を作り続けてきただけのチームではない。昔からこの大学の練習場には様々なチームや選手が出入りしている。小中学生もいれば、60歳のマスターズ選手から、80歳を超えた愛好者もいるし、障害者卓球の選手たち、高校、実業団の強豪チームも練習に参加する。「一緒に練習やらせてください」と言われれば、受け入れてきた。「ぼくは、来る者拒まず、去る者は追わずの精神を昔から持っている。うちの選手も吸収することはたくさんあるからね」と説明しながら、亡き母・静枝の話を始めると西村はその目をうるませた。

「実はぼくの母は隣近所の人たち、子どもたち、体の不自由な人も分け隔てなく接し、よくしてあげていた」。その母の後ろ姿をいつも卓二は見ていた。「おれも食べたいのに、母は近所の子どもたちにお菓子などを配っていた。自分の子どもはもちろん、他人の子どもたちへの愛情があった」。それは母の無償の愛だった。そして、大学の卓球場にいろいろな選手やチームを受け入れる西村の中には、子どもの時に見ていた母の残像があった。

その大好きな母が35歳の時に亡くなった。西村は「オレの体の中にもこんなに涙があるのか」と思うほど泣いた。この時が指導者としてのターニングポイントだった。「ただ強いチームだけを作ることが良いのか」という思いが西村の中に芽生えていた。

西村が40歳になる前、チームが絶頂期を迎えていた頃に、実業団チームから監督のオファーがいくつかあったが、西村は断っている。「心が揺れなかったと言ったら嘘になるね。でもね、ぼくを頼って、富士を頼って来てくれた選手たちの心を無下(むげ)にしたくなかった。お金じゃないんだ」と西村は振り返る。

「インターハイにも出場していない選手も入学してくる。ぼくを頼って富士に来るならば、その子の心を大事にしたい。情が湧いてしまうんだよ。その子たちを見捨てて、目の前の何百万円というお金には動けなかった。お金よりもその子どもたちを教えることのほうに価値があると思っていた。しかし、それは35歳の時に亡くなった母親の影響があったかもしれない」(西村)。

だからこそ西村は卒業していく教え子たちには「良き母になれ」という言葉を送り続けてきた。リーグ戦直前の8月の九十九里合宿(千葉)には、何人もの卒業生が子どもを連れて訪れ、監督と談笑し、後輩たちに激励を送った。「こんなにうれしいことはないよ。指導者冥利に尽きるというのはこういうことだね」と西村は目を細めながら語った。

「指導の真髄とは、小学生から中高校生、大学生、実業団、ナショナルチーム、レディース、そして障害者に対してもすべてのジャンルの人たちに卓球の難しさ、面白さ、楽しさを教えてあげることだ。それを指導できる人が本物の指導者だと思うね。ぼくは選手としての誇れる成績は何もない。チャンピオンにもなっていない、世界選手権にも出ていない。でも、それが良かったのかもしれない。貼り強くコツコツやれた」(西村)

3人の日本チャンピオンと17名の世界代表を出し、関東学生リーグ10回優勝、インカレ4回優勝、全日本団体3回優勝という輝かしい実績をあげてきた東京富士大。そして、9月1日から最後の関東学生リーグが始まる。

「やっぱり緊張するというか、感慨深いものがありますか」と問うと、「不思議に特別な感情、感慨深いものはない。でも、その場になったらわからないね」と西村は答えた。

そして、東京富士大の卓球部として活動、そして西村の「東京富士大の監督」としての仕事は来年3月で終わる。

「終わったら何するんですか、とよく聞かれるよ。まあ、来年の今頃はね、オレきっとゲートボールやっているよ」と言った時に、「それで満足できないでしょ?」と聞くと、「まあ、満足できないね」とニヤリと笑った。「少しゆっくり休みたいね。やり残したこともないし、十分に卓球の指導をやらせてもらった。あっという間の50年だった。これからは女房孝行をしたいね」。

感傷に浸るでもなく、練習場に入ると、西村監督は練習する選手たちに目を向け、いつものようにアドバイスを送っていた。「(最後のリーグ戦で)選手には勝敗を越えた何かを感じ取ってほしい。それが学生スポーツの真髄だからね」。

日本卓球界を支えてきた名門チームのラストステージ。寂しくも少し切ない時間の流れの中で、西村監督はどのような思いでベンチに座り、試合に向かうのだろう。

消えていく名門チーム、東京富士大卓球部。しかし、このチームの輝かしい栄光は日本卓球史の中で消えることはない。 (文中敬称略)

気がつけば学生たちの「おじいちゃん」と同じ年齢になっていた。威厳を持つ監督が時折見せる子どものような笑顔を、卒業していったOGたちも、現役の選手も大好きなのだ

・・・・・・・・・・・

西村卓二●にしむら・たくじ

1948年8月14日、兵庫県生まれ。6歳で富山県に移り、富山商高の時に全日本ジュニアでベスト8に入り、高校卒業後に上京し、大日本印刷に入社。2年間の社会人生活を経て、中央大に入学し、全日本学生選手権でランクに入るなどの実績を残すも、卒業後は富士短大(現東京富士大)に入り、3年後に教員、教授になる(現在名誉教授)。富士短大監督として3人の日本チャンピオンと17名の世界代表を出し、関東学生リーグ10回優勝、インカレ4回優勝、全日本団体3回優勝。2001年に全日本女子監督に就任。04年世界選手権ドーハ大会では団体銅メダルを獲得

文=今野昇

写真=中野正隆

関東学生リーグを前にした東京富士大の練習。先輩たちが腕を磨いた練習場で、この日、6人の部員が汗を流していた

ツイート