<卓球王国2003年8月号より>

【ピンポン外交50周年】

中国

Chuang Tsetung Vol.2

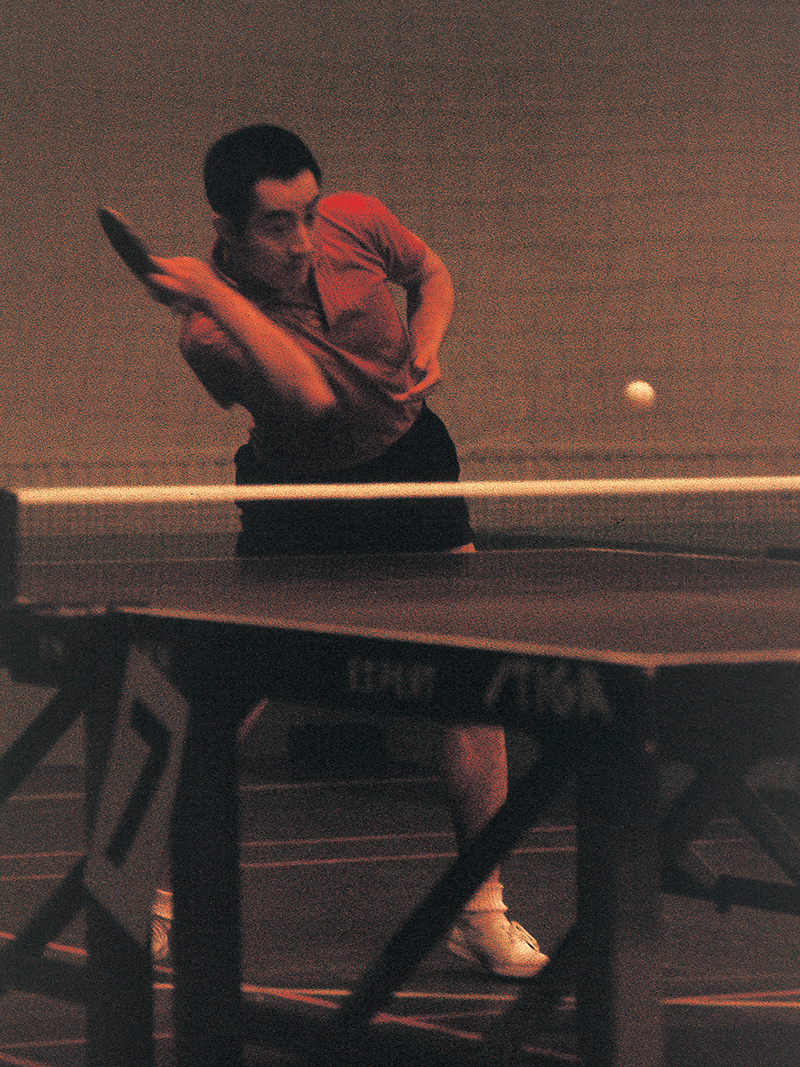

1970年ヨーロッパ遠征したときの荘則棟

世界卓球史――紙に記された栄光と記録の数々。

伝説のチャンピオン荘則棟が残した輝かしい記録の陰には、

今まで語られていない事実が隠されていた。

そして語ってはいけなかった文化大革命での出来事。

歴史の中で封印されていた真実を彼は自らの口で明かした。

インタビュー・写真 ● 今野 昇

通訳 ● 杜功楷・鄭慧萍

1961年北京大会に初出場した荘則棟は団体、シングルスで優勝。21歳の青年は中国のヒーローとなった。そして63年プラハ大会、65年リュブリアナ大会と、団体とシングルスで3連覇という偉業を達成した。57年のストックホルム大会から2年に一度の開催となった世界選手権史上、男子シングルスで3連覇を成し得たのは荘則棟しかいない。

しかし、荘則棟に唯一の天敵がいた。日本の高橋浩だった。荘則棟のキャリアの中で1勝3敗と唯一負け越した選手だった。

◇◇◇◇◇◇◇◇

1961年北京大会で優勝するまでは私は注目されるべき選手ではなかったのですが、北京で優勝して以来、世界的にも国内でも目立つ存在になりました。と同時に、世界選手権のあと、新しく自分の卓球を創造する時代に入っていきました。

それまでは私の卓球というのは腕の力を使った卓球でしたが、そのあとみんなに研究されて、そのままでは勝てないという予感がしていたので、手首と指の使い方を自分で研究、開発しました。それは手首で弾く打ち方で、62、63年頃になるとまわりの人が心配する声が聞こえてきました。「あまり荘則棟の卓球を見習わないほうがいいよ」と。

「フォアハンドも弾(はじ)いて、バックハンドも弾いて、サービスからも弾いている、なんだか訳のわからないような打法になっている」と言われたのです。

打法の改革の裏にあったのは、21歳で北京大会で世界チャンピオンになったけれど、「もっと強くなろう、もっと新しい荘則棟の卓球をしよう」という私自身の考えでした。

言葉で表せば、「剣者国之神 膽為球之魂」。

「剣を持つ者が国の守り神になる。卓球に魂を込めるために度胸が必要である」つまり、革新的なことをする者には度胸が必要で、肝が据わった者が強くなっていけるのです。

北京大会のあとの1963年プラハ大会と1965年リュブリアナ大会。これらの大会で自分の世界チャンピオンという座を守るなどと考えてはいませんでした。毎回毎回の試合で、自分が挑戦者であることを自覚して試合に臨んでいました。自分の置かれている位置をきちんと認識してやっていくことが大切だったのです。

65年リュブリアナ大会でのエピソードを紹介しましょう。

これからお話しするのは中国のチームワークの勝利です。これは私、荘則棟ひとりの勝利ではありません。

日本チームには高橋浩さんという選手がいました。私は彼と62年の日中交歓大会で初めて対戦し、65年リュブリアナ大会の団体決勝でも負けました。この団体戦の敗戦で私は高橋さんに3連敗を喫したのです。そしてシングルスの準々決勝で、高橋浩さんと対戦することになりました。

高橋さんは団体決勝で私に勝っただけでなく、日本選手が誰も勝ったことのなかった張燮林にも勝っていたのです。

中国に王志良というやりにくいカットマンがいました。この選手は私に勝ったことがあるし、木村興治さんにも勝ったことのある選手です。彼のカットは非常に変化に富み、サービスも非常にうまかった。彼のサービスはぶっつけサービスでした。(ルール上、当時はぶっつけサービスは認められていた)

高橋さんは準々決勝で私と対戦する前に王志良と対戦しました。このふたりの試合は見ていてとてもおもしろいものでした。まず王志良がサービスで5本取って、5−0。次に高橋さんがサービスからの3球目で5本取って5−5。次に王のサービスで10−5。次に高橋さんのサービスで10−10、というように、両者が5本ずつ取っていったのです。

会場のユーゴスラビアの観衆はほとんどが高橋さんの応援になり、王志良のサービスにブーイングをしました。5本ずつ取っていくのですが、王志良が最後のサービスで4本しか取れなくて、最後は高橋さんが勝ちました。

高橋さんは私に3回勝っていますが、中国選手でも私に3回勝ったことのある人はいません。いかにこの人が強かったかということです。高橋さんはぶっつけサービスができましたが、私はぶっつけサービスはできませんでした。彼のサービスをうまくレシーブすることができなかったし、彼は私のサービスをうまくレシーブすることができていました。さらに、私が攻める時にほかの日本選手だったらブロックしてくるのに、彼は私が打ったボールに対してカウンターで打ち返してきたのです。

私は中国でやりにくい人はいませんでした。王傳耀という選手が少し嫌な選手でしたが、この人も両ハンド攻撃の選手でした。あまり苦手な選手はいなかったけれど、高橋さんのような自分と同じ両ハンド攻撃スタイルの選手が苦手でした。

当時、私のチームメイトがこう分析しました。「長所対長所のぶつかり合いでは高橋さんのほうが強い。短所対短所の対決にした時にどちらの短所が大きく出るのか。そういう勝負に持っていったほうが良いだろう」

その時に、私は「自分の長所でさえ自信がないのに、短所で勝負したらもっと自信がない」と言いました。ところが、「実戦(団体決勝)が証明している。長所対長所の対決であなたは負けているのです」とチームメイトに言われました。

高橋さんとやる準々決勝の前に私の気持ちは暗かった。その時は、世界チャンピオンとしてのプライドなどを考える余地はありませんでした。

俳優にたとえた言葉で表現しましょう。

面子(めんつ)は欲しいし、面子は保ちたいけれども、もし面子だけを保ってしまうと結果的に面子はなくなる。つまりプライドばかり守ろうとしていると、最後にはそのプライドさえなくなってしまう。俳優はステージに立った時にはいろいろな役をこなさなければいけない。何でも役をこなさなければならないのに、プライドを持ちすぎたら役をこなせなくなってしまう。

私は、あの時点で面子もチャンピオンしてのプライドも捨てなければいけなかったのです。

気持ちは暗かった。選手にとって一番怖いのは負けることです。負けることで気持ちは下がってしまうものです。

戦術的なことを説明しましょう。それまでの試合で、私は全部バックサービスを使っていましたが、高橋さんにうまくレシーブされていました。そして、シングルスの時には全部フォアサイドからのフォアサービスに変えました。彼も驚いた様子でした。

バックサービスを出す時には高橋さんはバック側に構えますが、私がフォアサイドからフォアサービスの構えをすると高橋さんは台の真ん中寄りに構えるようになりました。相手が真ん中に構えることにより、バックサイドの欠点が見えるようになりました。バックに構えた時の高橋さんは強いバックハンドが振れるのだけれども、真ん中に構えた時にはバックサイドが大きく空くので、バックハンドを振れずにショートになってしまうのです。

私はフォアサービスで相手のフォア前に出し続けました。もちろん、私自身もこの戦術には慣れていない。私もとても不安にかられていましたが、相手はもっと不安に陥った。それまで、実戦で何度も負けていたので、いくら不安でもその戦術をやるしかなかった。

一方、高橋さんの心理面にも変化があったと思います。

私に1回勝てば、高橋さんはひとつの荷物を背負うような気持ちになります。2回勝てば、ふたつの荷物を背負うことになります。そしてあの時、3回私に勝っているから、私の荷物まで背負っているような心理状態になっていたはずです。つまり、私の分の荷物まで、重圧として背負い込み、私は背負う荷物がなくなり、プレッシャーは軽くなっていたのです。

1960年代、日本キラーと言われたカットの張燮林、速攻の荘則棟に唯一勝ち越した日本選手、高橋浩。両ハンドの攻撃を得意とした

ツイート