<卓球王国2015年9月号より>

1950年代の日本の黄金時代の中心選手だった江口冨士枝さんが5月28日に88歳で逝去された。

1957年世界選手権ストックホルム大会で女子シングルスをはじめ、三冠王となる。世界選手権では6個の金メダルを獲得。

現役引退後はレディース卓球に尽力し、日本卓球協会副会長、大阪卓球協会会長などを務めた。

このインタビューは2015年に収録されたものだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

伝説のプレーヤーたち

〔世界チャンピオン・世界金メダル6個獲得〕

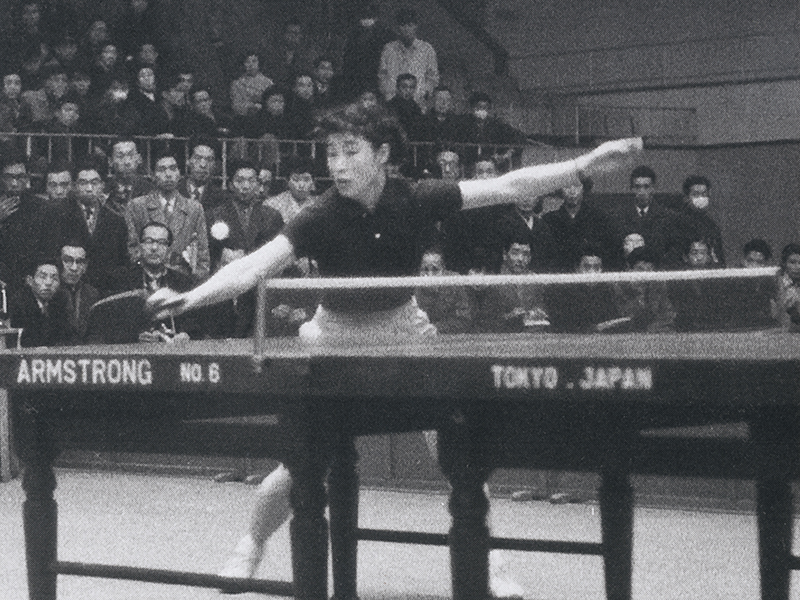

1957年世界選手権ストックホルム大会の江口冨士枝は3種目で優勝した。左は決勝の相手ヘイドン(イングランド)

1950年代、世界を席巻し、

「卓球ニッポン」を築いた先人たち。

女子の中で輝きを放ち、

6個の金メダルを獲得した江口冨士枝。

猛烈な練習と負けん気でニッポンの卓球を牽引し、

現役引退後は裏方として日本卓球界を支えた。

江口の狂おしいほどの

卓球に懸けた情熱の源は何だったのだろう。

インタビュー・文=今野昇

打球の直前、クッと左肩が前に出ると同時にスパッとラケットを振り上げる。スマッシュの時には、さらにその右腕が大きくしなるように後方から前方へ振られていく。フットワークは華麗だが、スイングは男子並みの豪快さだ。

ミスター卓球・荻村伊智朗は江口冨士枝を自著でこう評した。

〝クロス強打が得点源で、男子級の圧倒的なスピードを持っていた。技巧派ではなく力派というか、本格的な攻撃型と言えよう。江口の体力と練習熱心さは数多い日本代表の中でも一流で、休み時間にフットワーク練習をしていたことは語り草である。感激屋で、〝泣き虫ニャンコ〟のニックネームがあった〟(『世界の選手に見る卓球の戦術・技術』〈タマス社刊〉より)

1952年に世界選手権ボンベイ大会に初出場して7種目中4種目でタイトルを奪い、世界の卓球界に衝撃のデビューを果たした日本。2年後のウェンブレー大会(イングランド)で、日本女子の中で渡辺妃生子とともにチームの柱として、団体優勝を果たした江口冨士枝。その後、57年ストックホルム大会では3種目で優勝するなど、50年代の「卓球ニッポン」を作り上げた主人公とも言える。

江口冨士枝は長崎県長崎市で生まれた。両親は佐賀県生まれで、長崎に出て理髪店を営んでいた。冨士枝は5人姉妹の末っ子で、小学1年までを長崎で過ごし、小学2年の春、7歳の時に両親とともに大阪に移った。父・善作が経営していた「丸善美容院」は、一時は200名近くの従業員がいたほど繁盛していた。

当時、4番目の姉・和枝が卓球に夢中になっていた。その頃、卓球は数少ない娯楽で、卓球場は道頓堀にあった松竹座の地下にあった。美容師をしていた姉だったが、父に「また和枝がおらんな。冨士枝、呼びに行ってこい」と言われ、小学生の冨士枝が呼びに行く役目だったのだ。

太平洋戦争に突入し、軍靴の音が聞こえる頃、小学6年生だった江口は滋賀県に1年間学童疎開した。姉たちは軍事工場に学徒動員されていた。疎開して1年経って、卒業式をやるからと大阪に戻り、明日卒業式という日の晩、昭和20年(1945年)2月23日に大阪大空襲があった。

「全部焼けて、もちろん卒業式はできないし、亡くなった友人もたくさんいた。大阪の町は全部やられ、夜空に火が舞うのを初めて見た。学校の校庭に命からがら逃げて助かったけど、死体が累々と並んでいるあの光景は忘れられない」

終戦は船場中の1年生の夏に迎えた。戦争も終わり、学校に通い始めていたある朝、江口は体の怠さを感じ、それを2番目の姉に伝えると、「今から一緒に病院に行って、診てもらおう」と言われた。姉は阿倍野にある鉄道病院で医師として勤務していた。診断の結果、「即隔離」と言われた。発疹チフスだった。江口は高熱を発し、死にかけた。当時、発疹チフスは致死率が高い病気だったのだ。

「それまでは太っていて白ブタと言われていたのに、発疹チフスにかかりガリガリになった。隔離されて、親にも会えないし、廊下には死体が並んでいるし、『私もああなるのかな』と思いながら病院のベッドで横になっていた」

死まで覚悟した江口の入院は3カ月に及んだが、もともと運動好きの彼女はじっとしていられない。

中学2年の8月、江口は自分の意思で卓球部を選んだ。戦争の爪痕が残る中、運動部が他になかった。釘が出ているような手作りの卓球台で、打ち合うのはほとんどの場合は音楽室の教室だった。卓球部長の斎藤幸夫先生が熱心で、コーチに来ていた西村博義にラケットの持ち方やスイングの基本を教わった。

その年に江口は都市対抗戦とも言えるマッカーサー元帥杯に大阪のジュニア代表として出場し、その合同練習で、全日本ダブルスチャンピオンでもある西山恵之助からフットワークの基本を教わった。

東船場高に進んだ江口だったが、コーチもいない、顧問の先生もいない卓球部だった。学校だけでは物足りないので、上六卓球場に通っていた。卓球台が10台くらいあって、会社帰りの人が卓球をやる卓球場だったが、彼女は高校の練習が終わってからここで男子に混じって練習をした。受付のおっちゃんが「アンタは熱心に毎日来るからまけといてやるわ」と使用料をまけてくれたことを覚えている。

男子のボールに打ち負けないように動き、強く振る江口。教える人もいない中で自己流ではあったが、振り返ればそれが良かったと言う。

「幸いだったのはコーチがいなかったこと。自分で考えて自分で実行して、それで結果が悪かったら誰のせいでもない、自分の責任ですやん。悪いところを反省して、次にそれを生かしていく。

コーチがいるとコーチに責任転嫁してしまう。悩んだ時、壁にぶつかった時も自分を見直し、自分で答えを見つけていく。父親が卓球に反対だったし、隠れて卓球をやっていたから自分だけで考えた。せやから常に自分のどこが悪かったかを反省し、解決方法を探してましたね」

高校時代は大阪では有名だったが全国的には無名の選手だった。インターハイに出ても活躍できなかった。あがり症だったためだ。いつも「なんで入らへんのやろ」と思いながら試合が終わっていた。自分の力を発揮できないまま、大会で成績を残せずに高校時代は終わる。

大学からはいくつかスカウトの話はあったようだが、父は卓球で芽が出ない冨士枝を跡継ぎにするべく、美容室の見習いにした。

高校3年の実力テストでは校内で一番を取ったこともある。友だちに「卒業したら、どこの大学行くねん?」と聞かれると、「どこも行けへん。父の店で美容師になるねん」と答えていた。

鍛えられた脚力によるフットワークと男まさりのフォアハンド強打で世界の頂点に立った江口

ツイート