アーカイブ

アーカイブ

<卓球王国別冊『卓球グッズ2018』より>

in 2018

日本一用具にこだわる指導者は、

この人かもしれない。

埼玉・正智深谷高の平亮太監督は、

現役時代から人一倍のこだわりを

用具に注ぎ込んできた。

用具についての質問に対して、展開される本質的な用具論。

珠玉の言葉の数々を紹介しよう。

たいら・りょうた ● 1971年9月7日生まれ、鹿児島県出身。朝日中から埼工大深谷高に進み、2年の時にインターハイ優勝。高校3年時に89年世界選手権に出場。早稲田大を経て実業団のびわこ銀行、SC(スーパーサーキット)で選手として活躍した。05年に正智深谷高に赴任し、翌年から男女卓球部監督。女子卓球部はインターハイで3位5回、ベスト8に3回の入賞歴を誇る

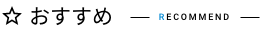

現役時代、用具には非常にこだわっていました。桧単板のペンホルダーを使っていたのですが、ラケットは最初はダーカーの『スピード50』、バタフライと契約してからは『サイプレス-S』や『金擇洙』。一発の威力が出せるように重心がやや先端寄りで、叩いて高い音が出るやや硬めのもの。叩く場所によって音が変わらない、木目が揃っていて弾みも均一なものを選びました。弾みが落ちるので、長くても2年でラケットを替えていましたね。

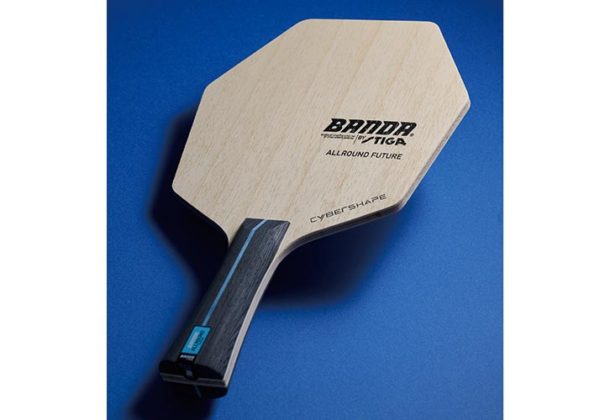

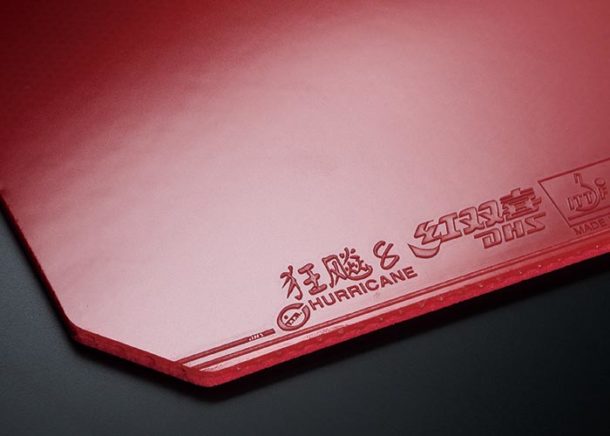

ラバーは高校1年から『スレイバー』。当時はスピードグルーが使えたので、グルーを塗った回数と重量の変化にも注意しながら、大会では常に3種類の硬度のラバーを4枚くらいずつ準備しました。(平亮太)

まず重要なのは、打球感ですね。

自分の打球感と、そこからイメージするボールの飛びが一致する用具。

用具は体の一部分としてとらえなければいけない。

打球感とボールの飛びにズレが生じてはいけない。

フォアで強打した時が打球感の基準ですね。

強打した時の打球感と、飛んでいくボールのイメージが合致すれば、

その感覚を他の技術につなげていける。

インパクトが弱いと打球感はつかめない。

当たれば全部入るラケット

……ですけど(笑)、結局大事なのは、

自分でコントロールできるラケット。

威力はトレーニングで体を鍛えれば、自分の力で出していくことができますが、

コントロールを上達させるためには用具が大事。

弾むラケットでコントロールを身につけるのは、すごく難しい。

卓球がラリーから始まる競技なら、それに適した用具はいくらでもあるんですよ。

でも必ずサービス・レシーブから始まる。

サービス・レシーブを無視したら、用具選びはどんどん間違った方向に行ってしまう。

私も高校生の頃は、決定打の場面ばかり頭に浮かんで、

威力のあるボールを打つことにこだわりすぎていました。

でも決定打をどれだけ打っているか、考えてみたら、そんなにない。

むしろ決定打を引き出すプロセスを考えた時に

コントロール性に重きを置くようになりました。

たとえばトップクラスの選手というのは、実は攻撃力はあまり変わらない。

守った時に差が出ます。

水谷(隼)くんがあれだけ安定してトップにいるのは、

守備力が他の選手よりレベルが高いからです。

大事なのはバランス。

卓球は攻めが50%、守りが50%。

用具選びも、常にその意識が必要です。

攻撃と守備のバランスの良さで長く日本の王座に君臨した水谷

弾む特殊素材ラケットを使いこなすにはボールを「吸収する感覚」、

「飛ばさない感覚」を養ってほしい。

ラケットのエッジで球突きをしたり、ボールを弾ませずに受け止めたり、

神経系の発達が著しい子どもの頃に「ボール遊び」をたくさんやってください。

苦手な技術がやりやすい用具を選べば、得意な技術はカバーできます。

それはグリップなどでも同じ。

私はペンホルダーで、どうしてもバックが課題になるので

バックショートがやりやすいグリップで、

フォアハンドの攻撃的なプレーを心がけました。

ツイート

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ