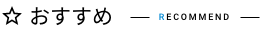

昨年、決勝で張本智和を破り、初優勝を飾った宇田幸矢選手

そんな「全日本」だからこそ、日本卓球協会もコロナ禍においても簡単に中止にはできない。昨年の9月26日に「全日本選手権は予定どおりに大阪で開催」と協会の理事会で確認。しかし、年末年始での全国での感染者急拡大と、一都三県での緊急事態宣言を受け、選手間や関係者の間でも戸惑いが広がった。

1月8日には日本卓球協会で緊急会議が開かれ、話し合われた結果は「予定どおりに開催」だった。しかし、同日に、日本卓球リーグの強豪チームである協和キリンが大会不参加を決めた。それ以前に、市役所勤務の選手や公共機関に務めている選手が大会不参加を決めていたが、日本を代表する協和キリンというチームの決断は大きなものだった。

卓球王国のインタビューに対し松平賢二選手(元世界代表・協和キリン)はこう語っている。「ぼくとしては正直スッキリしています。会社はぼくたちの健康と命を守るという判断をしてくれた。会社の棄権という判断を聞いてうれしかった」。

緊急事態宣言下で、外出や会食の自粛、仕事も極力リモートで行うという状況の中で、協和キリンの下した決断は当然とも言えるし、この決断を批判する人もいないだろう。

一方で、選手として万全の感染予防対策を施し、強い意気込みを持って大会に参加する人も多くいる。それらの選手は制限された選手生活の中で、慎重に練習を重ねながらこの「全日本」を目指してきた。コロナ禍の大会であっても、彼らのプレーの価値は何ら変わらない。優勝、もしくは上位に進んだ選手の1年間の鍛錬の成果がそこに現れ、負ければ涙を流すほどに悔しい。「コロナだから悔しさは半減」するわけではない。なぜなら、その場所が「全日本」だからだ。

松平選手が言うように、「飲食店関係の人はいろいろ制限されるのに、ぼくらがやりたいというだけで、大会をやってもいいのかと心の中でひっかかっていました」という気持ちは十分に理解できる。一人ひとりの行動や意識が世の中を変えていくというのも、そのとおりだろう。しかし、制限された中で、最高のプレーを見せることにも意義はある。感染予防を選手も主催者も行ったうえで、ソーシャルディスタンスとしての距離感を持つ卓球競技が安全であることの証明はできる。また、彼らのプレーや闘志が日本の卓球ファンや一般の人を勇気づけることができるのではないか。

緊急事態宣言直後に、日本卓球協会は大きな決断を迫られた。去年の春以降、すべてのスポーツ活動が中止、自粛に追いやられる中、卓球ファンは切なくも寂しい時間をやり過ごしていた。「Doスポーツ」の典型である卓球において、コートに立てないことほどストレスがたまるものはない。そんな中で、「1月の全日本開催」はそこを目指す人にも、目指せない人にとっても明るいニュースだった。「全日本」をやることは、全国各地で「全日本予選」を行うことを意味し、それが実質的な活動再開をうながす号砲となった。

日本卓球協会のスタッフ、そして地元大阪の卓球協会のボランティアスタッフは9月に開催が決まったあとから、平時とは違う大会スケジュールの中での感染予防策を幾度となく話し合い、何度もシミュレーションを行ってきた。ボランティアや審判の方は高齢の方が多く、最大限の対策を講じなければならない。「全日本」はそういう献身的なボランティアや関係者によって支えられていることも参加する選手たちは感じるはずだ。

「全日本」という激しい戦場で、選手たちはいつも「全日本の魔物」という見えない敵とも戦っていた。その歴史を感じる大会での見えない重圧が選手の手元を狂わせるのだ。そして今年はコロナという、もうひとつの見えない敵とも戦うことになった。

勇気をもって大会を棄権した人たちの悔しさがある。アスリートとして細やかな神経を遣い予防に務め、戦う選手たちの覚悟もある。彼らを支えるために細心な注意を払い、選手たちに寄り添うボランティア、関係者の献身が会場にはある。

そんな「いつもと違う全日本」がもうすぐ始まる。

(卓球王国発行人・今野昇)

ツイート