今大会の中国にとって初の金メダルとなった混合ダブルスの王楚欽/孫穎莎王楚欽/孫穎莎ペア。優勝を決めた直後に、国旗を持ってコート内に入っていった中国ペアだったが、そこに殺到した多くは中国系メディアのカメラマンで、ほとんど制御不能状態に陥っていた。

そしてベンチに戻った王楚欽が見たのは自身の折れたラケット。この瞬間に優勝の喜びが半減したに違いない、なぜなら卓球選手にとってラケットは命。選手はスペアラケットを用意しているとはいえ、それぞれのラケットで感覚が違うのだ。

混合ダブルスで金メダルを獲得した王楚欽(左)

この「ラケット破損事件」の問題は3つある。

ひとつはカメラマンの問題だが、良いポジションで撮影しようとするカメラマンは足元を見ないでベンチに殺到する。床に何があるかなど気にしない。とはいえ、オリンピックでは写真撮影のポジションにはルールがあるのだから、そのルールを守らなかった。わかっていても、誰か一人が入っていったらなだれ込んでいくカメラマンの職業的な群衆心理だ。

2つ目は会場係。オリンピックの会場にはフロア、特にカメラマンを制御するフロアディレクター、メディア担当ディレクターという係の人が必ずいるのだが、その人がカメラマンを制止できなかった。特に優勝を決めた直後はいつもこのようにカメラマンが殺到するのは予測できたので複数の人やボランティアで制止線を守らせるべきだった。運営者側の落ち度と言われても仕方がない。

3つ目は選手本人だ。優勝を決め興奮状態とはいえ、大事なラケットをもし床においていたとしたら選手の落ち度。しかし、映像を見るとコーチに渡し、そのままコーチがキャリーケースに置いて、そこをカメラマンが踏みつけたようだ。想定外のこととはいえ、ラケットケースにしまうべきだったのか。だが、優勝直後の選手を責める気にはなれない。

同じラケットスポーツでも、テニスやバドミントンではガットが切れて試合中にラケット交換をするのは珍しくはない。しかし、卓球ではめったにないことだ。テニスやバドミントンのようにメタル製のフレームにガットを張っている競技ではなく、ラケットは木材を中心(ルール上、ラケット本体の85%以上は木材を使う)とした天然素材で、その上にゴムのラバーを貼るのが卓球だ。

ラバーの個体差は小さいのだが、ラケットの微妙な感覚は1本1本違うと言われていて、選手が大会期間中にラケットを変えることはほとんどない。中には、数カ月以上、もしくは1、2年以上、同じラケットを使い続ける選手も多くいる。それだけ微妙な打球感覚を選手たちは持っている。

だからこそ、王楚欽はスペアラケットを使い慣れていれば良いのだが、打球感が違っているとストレスに感じるだろう。

選手によって、用具に非常に神経質になる人もいればそうでない人もいる。神経質な人は重さ1gやグリップの形状の違いに敏感に反応する人もいる。特にグリップは汗を吸い込んだり、使っていくうちに微妙に変質するからだ。

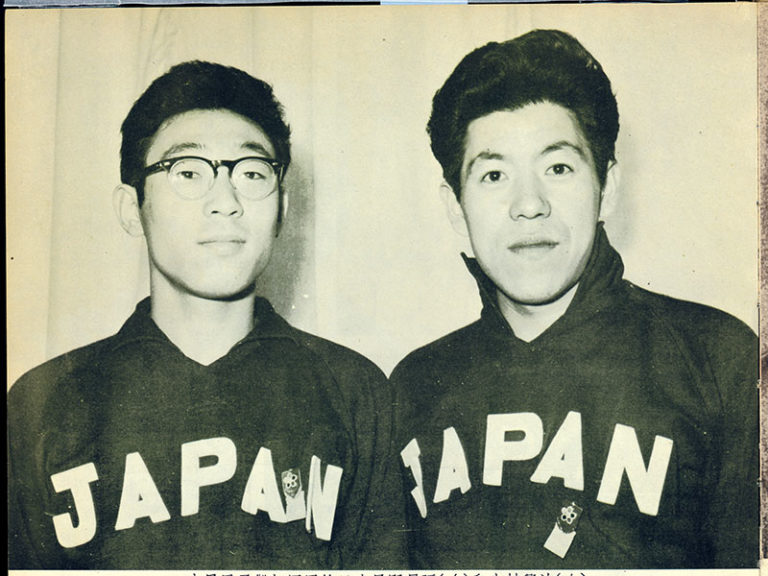

一方、過去にはこういう事例もある。1989年世界選手権で優勝候補だったスウェーデンのワルドナー選手が練習会場で置いていたバッグを盗難され、その中にはラケットとスペアラケットも入っていた。しかし、彼は同僚が持っていた他ブランドのラケットでプレーして、見事その大会で優勝した。関係者の間ではワルドナーの強さもさることながら、自分のラケットではない他人のラケットを使い優勝したことで評価がさらに高まった。

王楚欽は日本時間の5時からシングルスの試合を戦う。金メダル候補だけに、「ラケット破損事件」がストレスになっているのか、それともそれを乗り越えて戦うのか注目を集めている。

ツイート

[特集・石川佳純]「今年の優勝は勢いと若さで取ったもの。もし、このまま来年も同じようにやったら絶対優勝できない」2011年

【グッズ+】「サブラケット」 を持とう![PART3]サブラケ事情・マスターズ編

現役引退インタビュー「万感の想い」:森さくら「まだやれる、と言ってもらえるうちに引退したい気持ちはありました」

[卓球本悦楽主義19] 理論家・福士により蘇る昭和初期以前の技術と選手

[ようこそ卓球地獄へ/妄想卓球スパーク! 2012年世界選手権ドルトムント大会・妄想観戦記

[クローズアップ]64年間の歴史を知る

【People】髙橋翼:卓球を通じて行う「恩返し」と「恩送り」

真説 卓球おもしろ物語22【日本卓球界を襲った“卓球根暗ブーム”】